この記事では階層ベイズモデルの場合のWAICとは何か、またその場合のWAICの高速な算出方法について書きます。

背景

以下の2つの資料を参照してください。[1]に二種類の実装が載っています。[2]に明快な理論的補足が載っています。

- [1] 階層ベイズとWAIC (清水先生の資料です、slideshare)

- [2] 階層ベイズ法とWAIC (渡辺先生の資料です、pdf, html)

モデル1

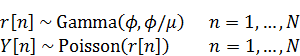

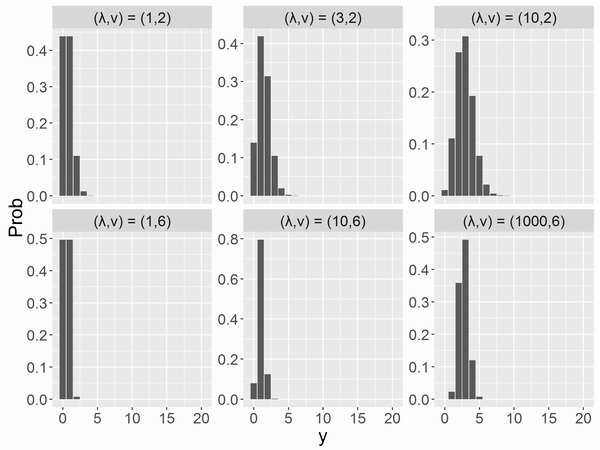

資料[1]にあるモデルを扱います。すなわち、

ここでは人数、

は人のインデックスです。

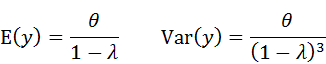

は個人差を表す値になります。このモデルにおいては

を解析的に積分消去することができて、負の二項分布を使う以下のモデル式と等価になります。

ここでは予測として(WAICとして)2通り考えてみましょう。

以降では事後分布による平均を、分散を

と書くことにします。

(1) ![r[n]](https://chart.apis.google.com/chart?cht=tx&chl=%20r%5Bn%5D%20) を持つ

を持つ が、追加で新しく1つのサンプルを得る場合

が、追加で新しく1つのサンプルを得る場合

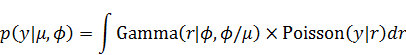

この場合には新しいデータの予測分布は以下になります。

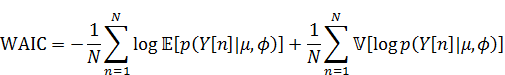

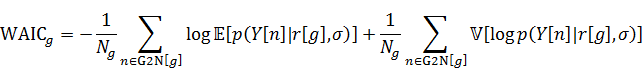

WAICはごとに算出され、以下になります。

(2) 別の新しい人が新しく1つのサンプルを得る場合

この場合には次のモデルを考えていることに相当します。

そして、新しいデータの予測分布は以下になります。

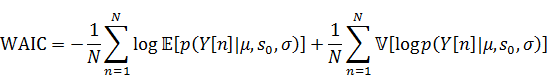

WAICは以下になります。

ソースコード

ごとにWAICを算出することや、WAIC内の和(シグマ)はR側で処理します。

(1)のStanコード

(2)に対応する負の二項分布を使ったStanコード

(2)のStanコード

数値積分をR側かStan側のどちらかで実行する必要があります。資料[1]ではR側で行っており、これが多大な時間がかかる原因となっています。ここでは合成シンプソン公式(とlog_sum_exp関数)を使ってStan側で数値積分をして高速化します。

これはこちらのコードをメモ化によって高速化したものになっています。どちらのコードでも6~17行目でシンプソンの公式を使って数値積分をしています。

Rコード

結果

waic1_byG |

waic2 |

waic3 |

|---|---|---|

| 2.332 3.244 2.841 ... 2.987 | 3.14 | 3.143 |

計算時間は(1)の場合は、Surface Pro 3で1chainあたり5秒ぐらいです。(3)の場合でもメモ化がバッチリ効いて1chainあたり12秒ぐらいです。

waic1_byGにおいて、r[n]の大きなnはr[n]の小さなnと比べて、ガンマ分布の裾部分の確率密度に由来する可能性が高く、(1)の予測が悪くなる(WAICが大きくなる)ことが予想されるでしょう。ここでは図示しませんが調べるとそうなっています。

waic2とwaic3は理論的に一致するはずですが、Stanコードの違いがMCMCサンプルの違いになり、その影響でわずかにズレます。

なお、資料[1]のp.47-48のソースコードだと(1)の場合のWAICをごとに算出したあとに、それらの和をとって

で割った値になります。WAICの和は「各

が、追加でそれぞれ新しく1つのサンプルを得る場合」の予測に対応します。それを

で割った値が対応する予測はよく分かりません。

また、WAICはMCMCサンプルによって値が変わるので、乱数の種の影響をわずかにうけることに注意です。

モデル2

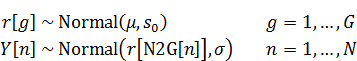

資料[2]にあるモデルと似たモデルを扱います。すなわち、

ここではクラス数(グループ数)、

はそのインデックスです。

は人数、

はそのインデックスです。

は

が所属している

を返します。

ここでは予測として(WAICとして)3通り考えてみましょう。

(1) あるクラス に、新しく1人が加わる場合

に、新しく1人が加わる場合

この場合には新しいデータの予測分布は以下になります。

WAICはごとに算出され、以下になります。

ここではクラス

に含まれる

のインデックスすべてです。

(2) 別の新しいクラスがまるごとできる場合

この場合には新しいクラス全体のデータの予測分布は以下になります。

の記法は資料[2]を参照してください。

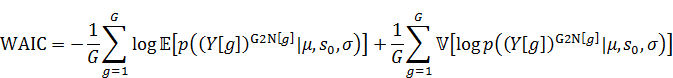

WAICは以下になります。

(3) 別の新しいクラスができて、新しく1人が加わる場合

この場合には新しいデータの予測分布は以下になります。

WAICは以下になります。

ソースコード

(1)のStanコード

(2)のStanコード

グループ差や個人差が正規分布から生成される場合には、-5SDから+5SDぐらいまでを数値積分すればかなりよい近似になります。

(3)のStanコード

これはこちらのコードをYによって変わらない部分をはじめに計算して保持しておいて、Yによって変わる部分だけをループで計算することで高速化したものになっています。

Rコード

結果

waic1_byG |

waic2 |

waic3 |

|---|---|---|

| 2.537 2.390 2.750 ... 2.496 | 142.1 | 3.679 |

計算時間は(1)(2)(3)の場合がそれぞれ、1chainあたり0.4秒・1秒・12秒ぐらいです。こちらはメモ化ほど高速化が効きませんが、それでも高速化しない場合と比べると1.5倍ぐらい早くなっています。

waic1_byGにおいて、クラスあたりの人数(NbyG)の多いクラスの方がWAICは小さくなるかなと思ったのですが、そこまできれいな関係ではありませんでした。ただし、人数が5人のクラスはWAICは目に見えて高くなっています。

![プログラミングコンテストチャレンジブック [第2版] ~問題解決のアルゴリズム活用力とコーディングテクニックを鍛える~ プログラミングコンテストチャレンジブック [第2版] ~問題解決のアルゴリズム活用力とコーディングテクニックを鍛える~](https://m.media-amazon.com/images/I/41bHxtpurqL._SL160_.jpg)